お知らせ

脳卒中症状等と合併症とリハビリテーション

脳卒中症状は普段の生活のなかである程度予防を行うことが可能ですが、発症してしまった場合非常に大きな障害を与えてきます。

ですが、脳卒中症状はその後の合併症についても注意しなければならず、最悪の場合脳卒中症状で一命をとりとめたとしても合併症の発症・予後によって命を落としてしまう可能性があります。

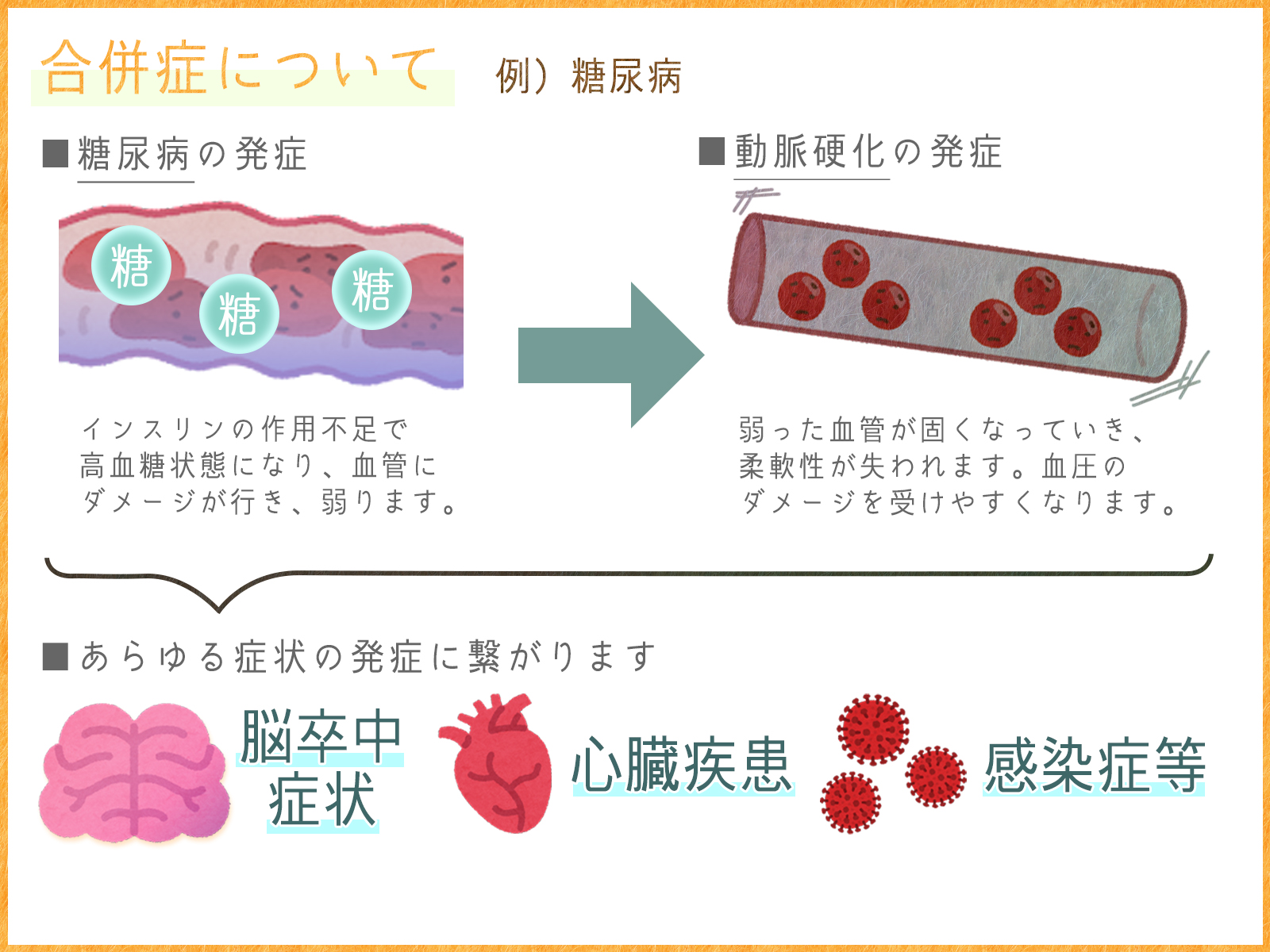

そもそも合併症とは、「ある病気が原因となってさらに別の病気を発症すること」を指します。

●合併症発症の流れ(例:糖尿病)

…上記のように、“きっかけとなる症状”から次の症状を発症していくことが基本的な合併症の流れになります。

※併発症・手術併発症/検査併発症

合併症とほぼ同義ではあるものの、なにかしらの手術や検査などで別の疾患を発症してしまうことを【併発症】、もしくは【手術併発症/検査併発症】と言います。

◆併発症状例◆

【腸閉塞】の場合

…腸閉塞消化器手術のために開腹した際、手術後に腸管同士が癒着。

腸閉塞を引き起こし、吐気や腹痛などの症状を引き起こしてしまう…外部刺激等のきっかけで併発症を発症。

■合併症・併発症発症のきっかけの違い

合併症…疾患(人体内部)が要因

併発症…手術や服薬(人体外部)などが要因

■参考

厚生労働省 e-ヘルスネット 様「糖尿病」より

特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 様「動脈硬化」より

https://www.japa.org/lifestyle_diseases/main/arteriosclerosis/

「病院の言葉」をわかりやすくする提案 様「合併症」より

https://www2.ninjal.ac.jp/byoin/teian/ruikeibetu/teiango/teiango-ruikei-b/gappeisyo.html

製薬業界の転職支援 アンサーズ 様「併発症」より

併発症について

●脳卒中の合併症に関する特徴

脳卒中の合併症は高齢者の発症率が高く、またその死亡率も高めると共に機能的転帰も難しくさせるため、予防・治療を注意深く行っていくことが求められます。

ここで、脳卒中の合併症症状について有名な合併症を一部ご紹介いたします。

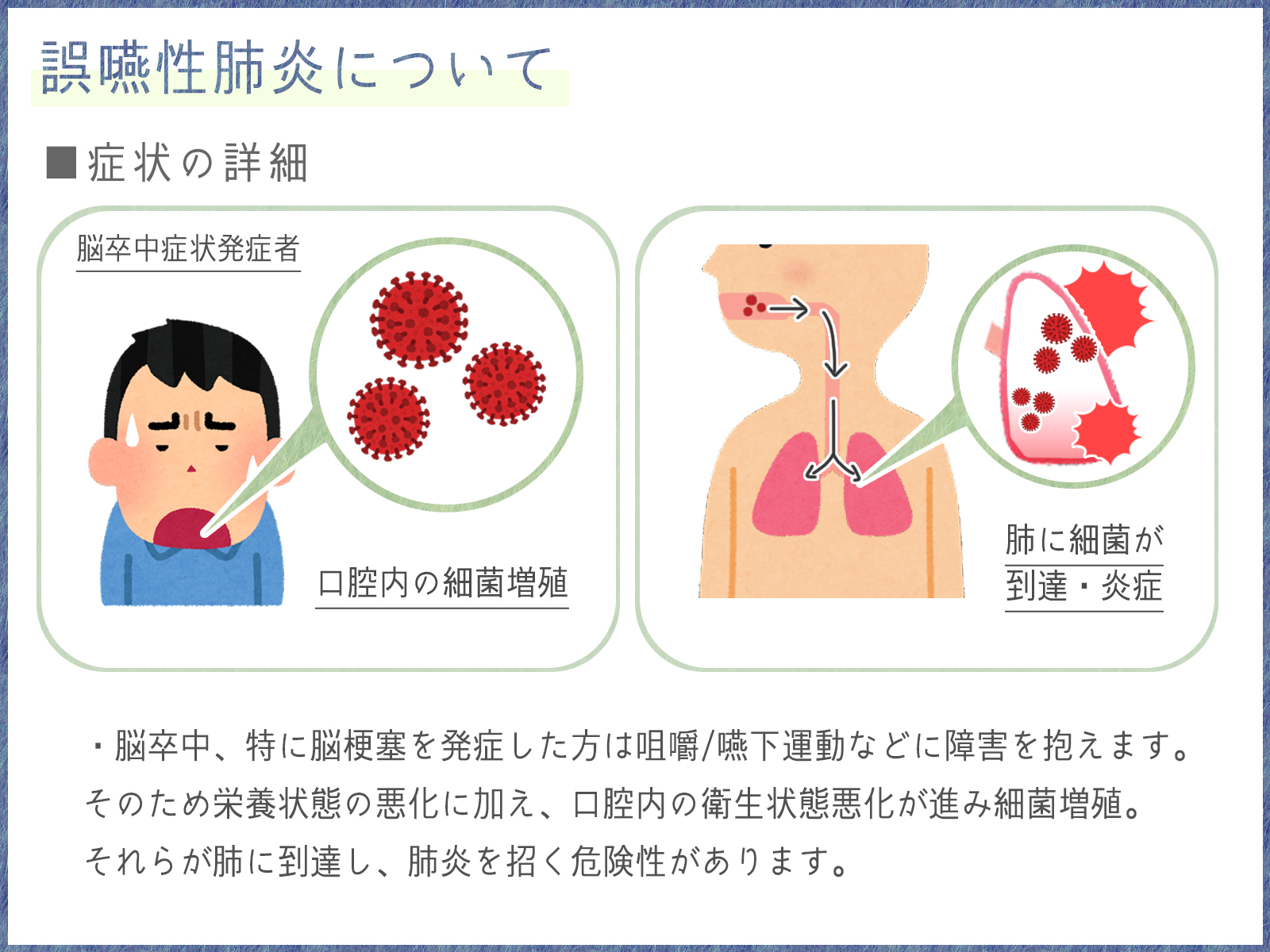

【誤嚥性肺炎】

◆誤嚥性肺炎の起こる主な流れ

・咀嚼機能低下による口腔内環境悪化→細菌増殖

・嚥下機能低下によってそれら細菌等を含む食物や唾液などの分泌液を誤嚥

・誤嚥性肺炎発症 へ

…また、嘔吐などによる胃食道逆流によって流れてきた内容物を誤嚥することでも発生することがあります。

胃食道逆流を起こした場合は胃内容物を誤嚥し、酸・消化液により気道粘膜が化学的な炎症を起こすので肺炎が起こりやすくなります。

●誤嚥性肺炎の症状

・発熱、咳、膿のような痰の発生等。

・呼吸が苦しい

・肺雑音…聴診を行った際に、ぱちぱち・ぶつぶつと言った音や連続的な低いうなり・いびきに似た音が聴こえるといった異常呼吸音の総称です。

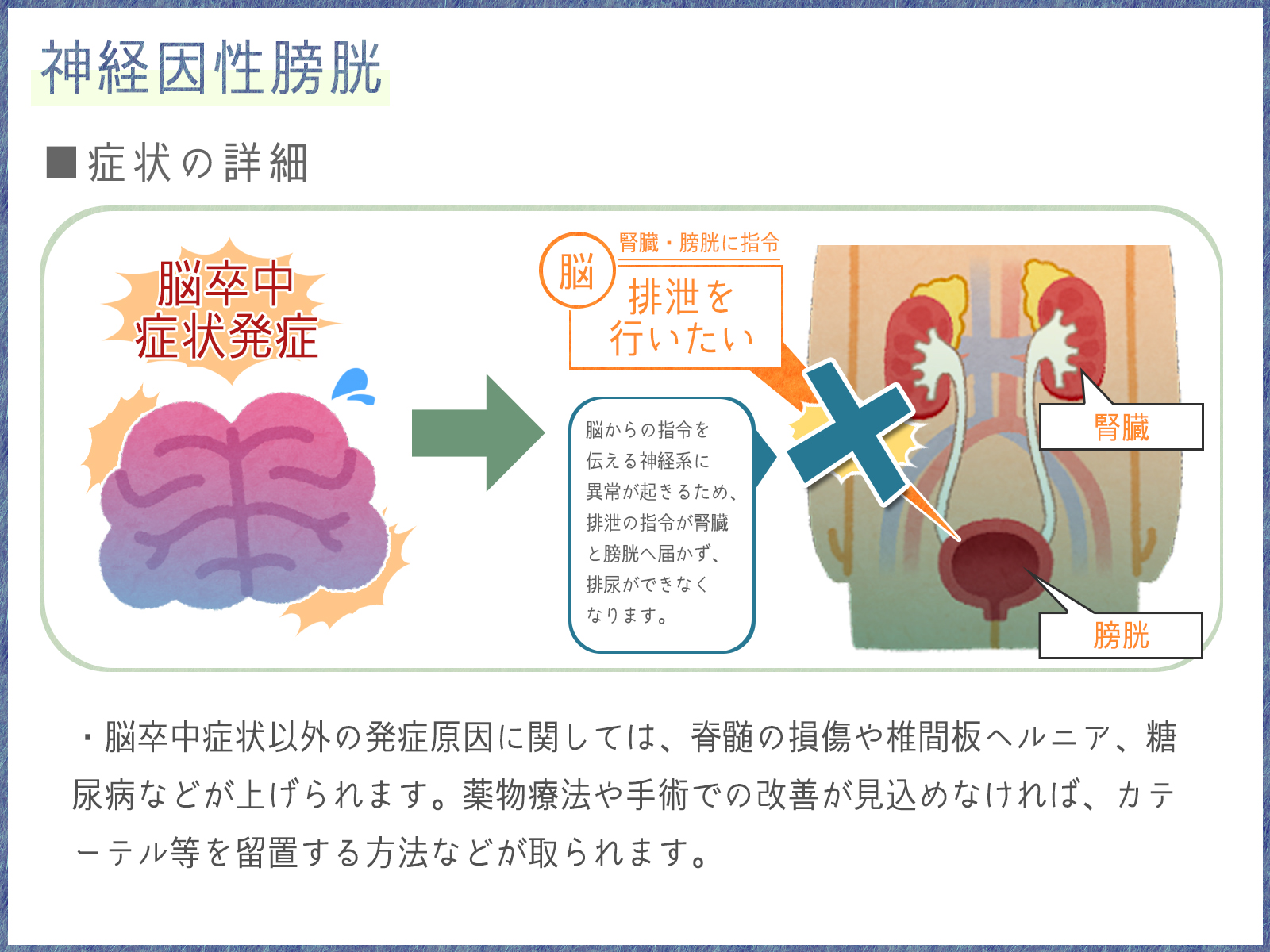

【尿路感染】…尿路感染症のきっかけとなる神経因性膀胱について

◆神経因性膀胱の起こる主な流れ

脳が障がいを負い、腎臓・膀胱への指令が伝達できず腎臓機能の伝達が上手く行かず、排尿ができないもしくは勝手に漏れてしまう。

…放置しておくとさらに膀胱炎などの尿路感染症や腎臓障害へと繋がっていく可能性があります。

また、この神経因性膀胱は直腸手術などの併発症としても考えられる場合があります。

●尿路感染の症状

・頻尿/尿失禁/排尿困難/尿閉(膀胱内に尿があっても排泄ができない状態)など

・膀胱炎

・排尿時痛 など

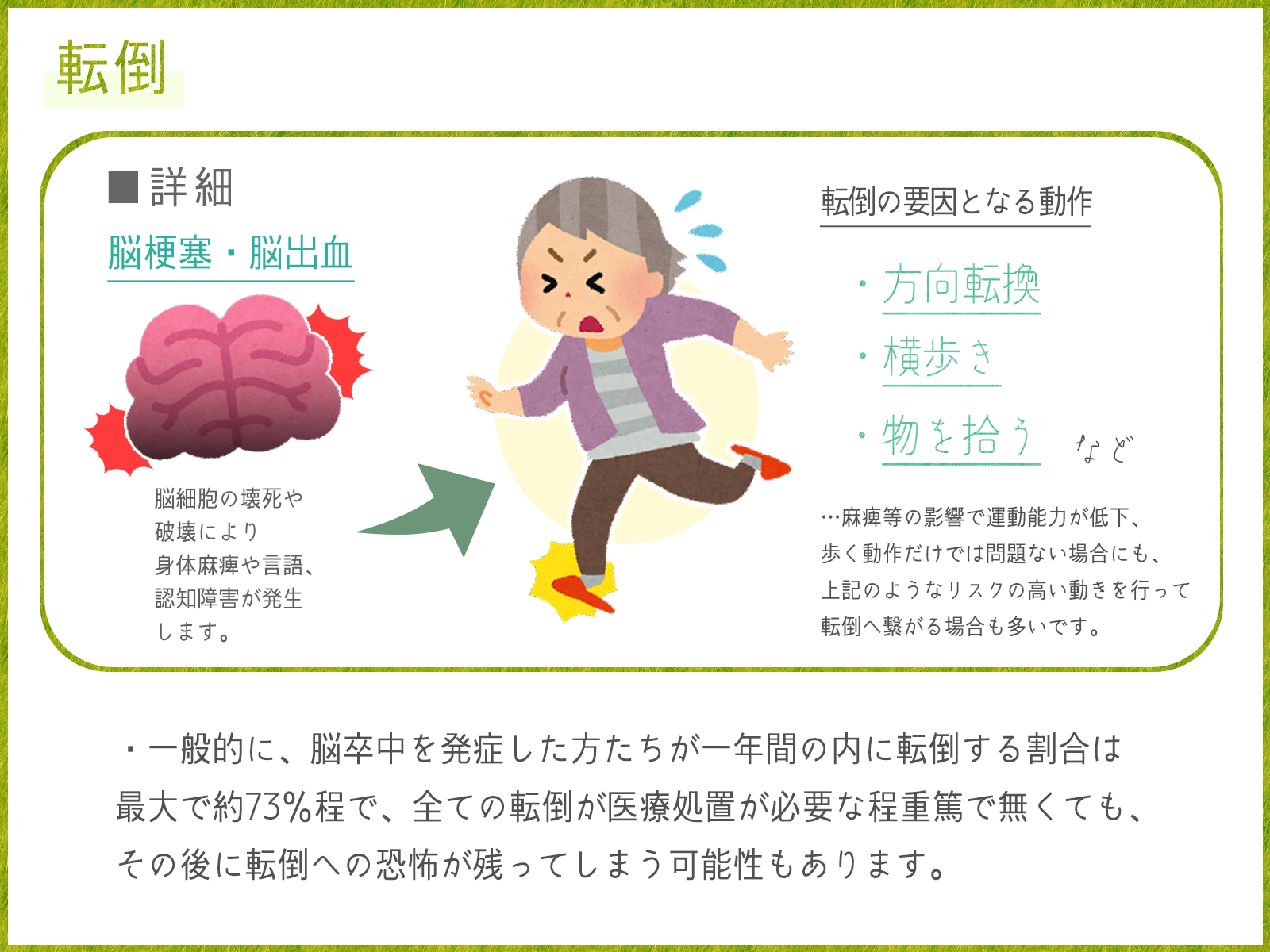

【転倒】

…転倒は脳卒中症状の合併症として考えられています。

転倒が注意されるタイミングとしては、リハビリなど運動療法時のように介助者がいる場合でも、患者の体調・環境状態によって転倒リスクは増減するため注意が必要になります。

尚、転倒は脳卒中症状そのもののきっかけにもなります。

●転倒の症状

・骨折

・頭部内の出血(脳出血)…【慢性硬膜下血腫】と呼ばれる症状等がきっかけで、転倒などによる頭部への直接的もしくは間接的な衝撃により出血し、血液が脳を圧迫する等の症状を呈することがあります。

・意識障害…頭部に強い衝撃を受けることがあり、受傷直後から意識障害を発症することもあります。

また、受傷時意識がはっきりしていても、時間が経つと急激な状態悪化を引き起こすこともあります。

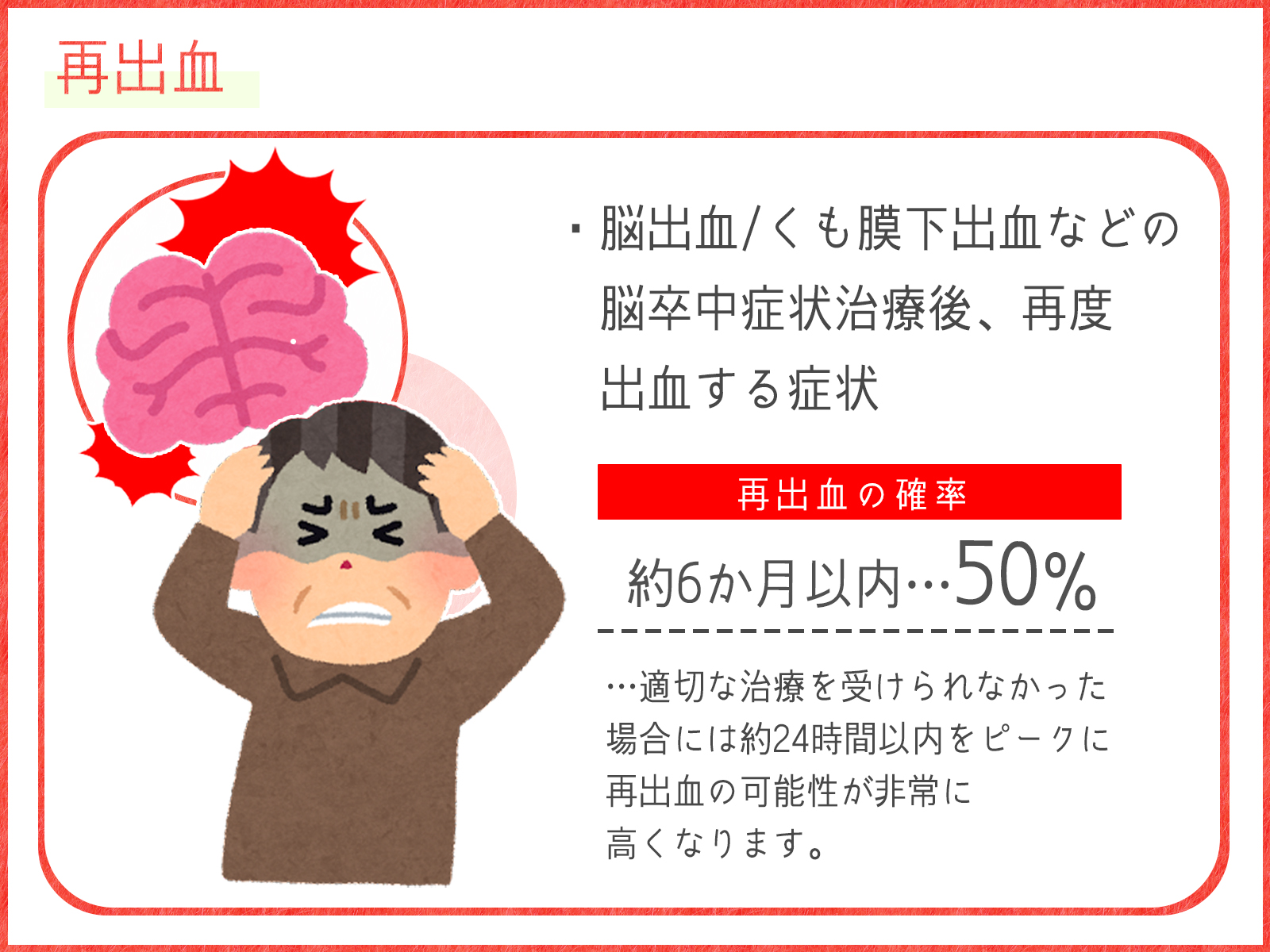

【再出血】

◆再出血の危険性について

脳出血・くも膜下出血の止血は一時的なものが多く、転倒などの拍子に止血部分が破裂する場合があります。

再出血の死亡率

例:くも膜下出血

・初回出血…約25~30%

・再出血 …約50%

・再々出血…約80%

再出血の問題点

患者の容態によって手術を行うか、手術の方法をどうするのかの判断・決定が大きく変わってしまいます。

仮に患者が昏睡状態である、もしくは血圧の不安定な場合、手術による改善は困難なため避けられる場合もあるなど、高い死亡率を示す一因になるのではないかと思われます。

■参考

日医工株式会社 様「誤嚥性肺炎の症状と発見方法は」

https://www.nichiiko.co.jp/medicine/swallow/swallow03.php

一般社団法人 日本呼吸器学会 様「呼吸器の病気」より

https://www.jrs.or.jp/modules/citizen/index.php?content_id=11

健康長寿ネット 様 「脳卒中の運動療法とは」

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shippei-undou/undou-nousocchu.html

花畑たむら内科 様「転倒の後の脳出血」より

https://hanahata-tamura.clinic/blog/med/207.html

リハビリテーション医療を行う目的としては早期的・継続的にリハビリを行うころで疾患や怪我などによる日常生活等の質低下を防ぐためとされています。

例えば脳卒中症状は、癌・心疾患などに次いで日本人の死因4位となっているものの、寝たきりの原因となる疾患としては第1位と言われています。

いくら早期に疾患の発見や治療ができたとしても、治療のために運動等を行わなくなる期間が続くことで筋肉萎縮・骨密度低下につながるため、リハビリによってそれら運動能力の低下を防ぐことが必要になってきます。

●リハビリテーションを行うタイミング・期間について

リハビリテーション医療において疾患等発症後の回復経過により「急性期」「回復期」「生活期」の三つの期間に分けることができます。

====

【急性期】

…症状等の発症が急激で、生命の危機状態に陥っている状態。全身管理が必要とされる期間。

【回復期】

…急性期から脱し、症状が安定に向かっている・安定している状態。回復能力が高い時期になるので、通常この期間にリハビリテーションを開始します。

【生活期(維持期)】

…機能障害症状等が安定、家庭生活や社会生活を維持・継続する時期。

健康管理・自立生活支援・介護負担軽減のため、在宅・地域サービスが提供されます。

====

リハビリ時期のタイミング

以前は回復期にリハビリを行うのが一般的でしたが、患者の容態に合わせ急性期にリハビリを行っていくことも多いです。

治療直後もしくは治療と共にリハビリを行うことで、その後の予後が良好となる傾向にあるためです。

特に、筋肉の衰えや骨の強度が落ちてしまうなどの「廃用症候群」と呼ばれる症状等に特に効果を表します。

●疾患等、急性期にリハビリを行う目的

急性期にリハビリを行う目的は身体・認知機能低下を防止することです。

例:脳卒中症状でのリハビリ

脳卒中症状発症後は約48時間以内を目安に急性期でのリハビリテーションを行うことが推奨されています。

急性期中に脳の血流が改善し浮腫みがとれてくるタイミングでもあるので、

早期的に機能改善を目指すためのリハビリテーションを行う機会として適していると考えられるためです。

尚、リハビリには摂食・嚥下運動も含まれるため誤嚥性肺炎などの合併症予防を行うこともできます。

●脳卒中症状のリハビリで予防が期待できる合併症

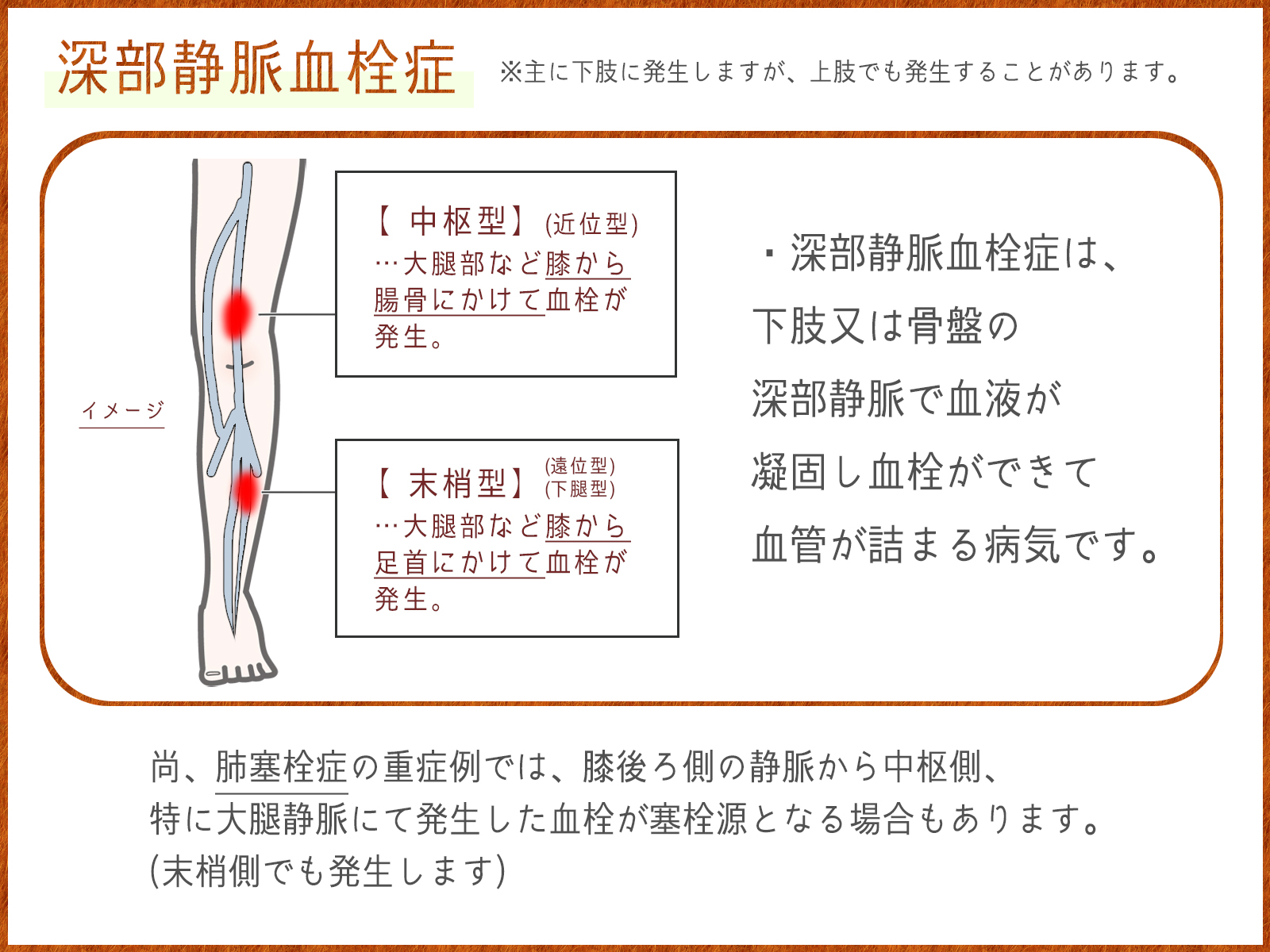

【深部静脈血栓症】

…通常、ふくらはぎ・足の表面にあるような静脈に血栓ができても問題はありませんが、深部静脈と呼ばれる、下肢深部などにある太い静脈に血栓ができると重症化してしまう場合があります。

手術後、長期安静が求められる場合は運動を行わないことで血栓生成が促されるため、急性期からリハビリなどで体勢を常に変更させることで、この血栓の生成も食い止めることに繋がるのです。

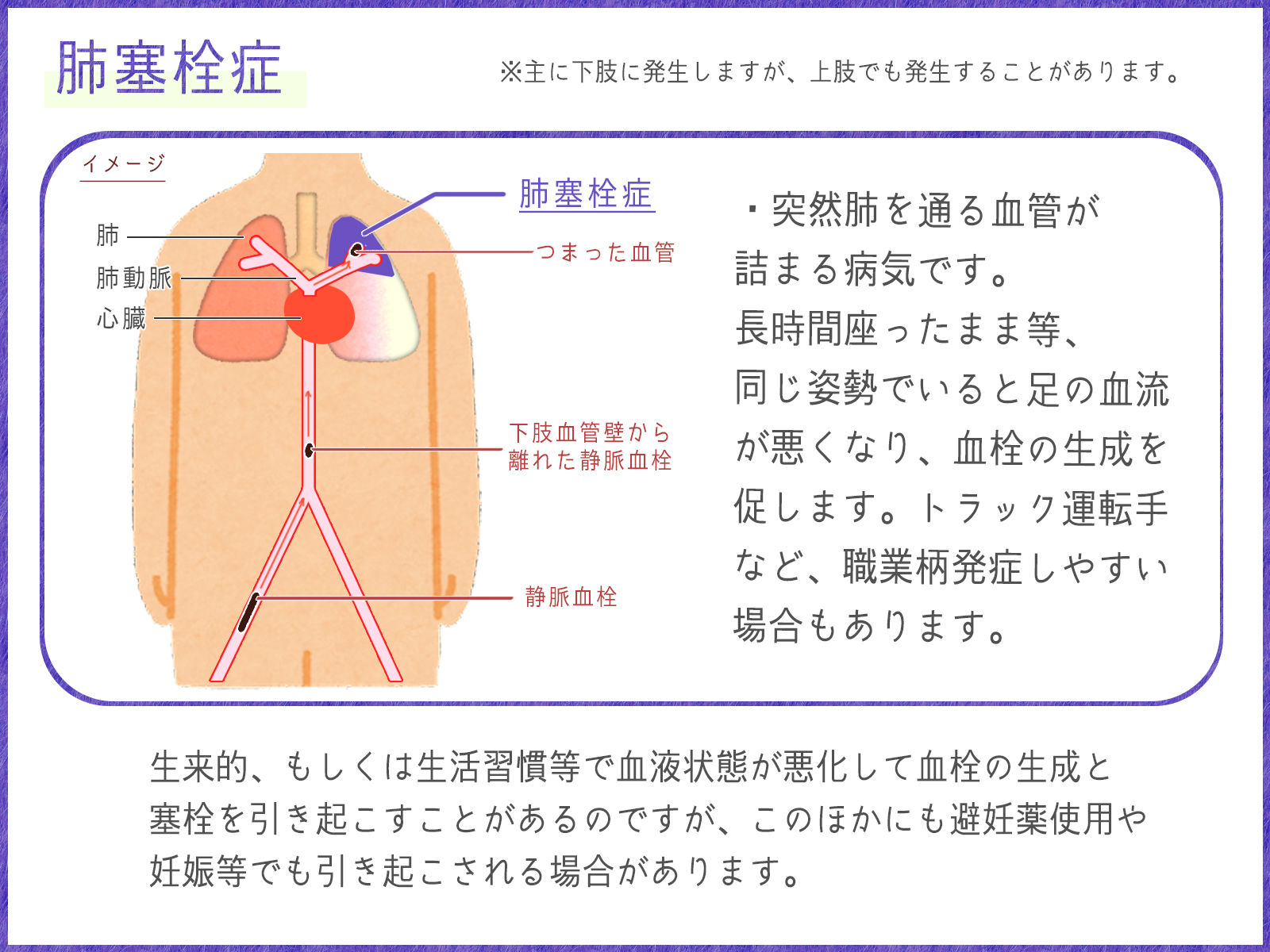

【肺塞栓症】

別名「エコノミークラス症候群」とも呼ばれます。

流れとして、先の深部静脈血栓症で発生した血栓が足の静脈を通って肺の血管へ移動、肺血管の塞栓を引き起こします。

尚、深部静脈血栓症・肺塞栓症をまとめて「静脈血栓塞栓症」と言います。

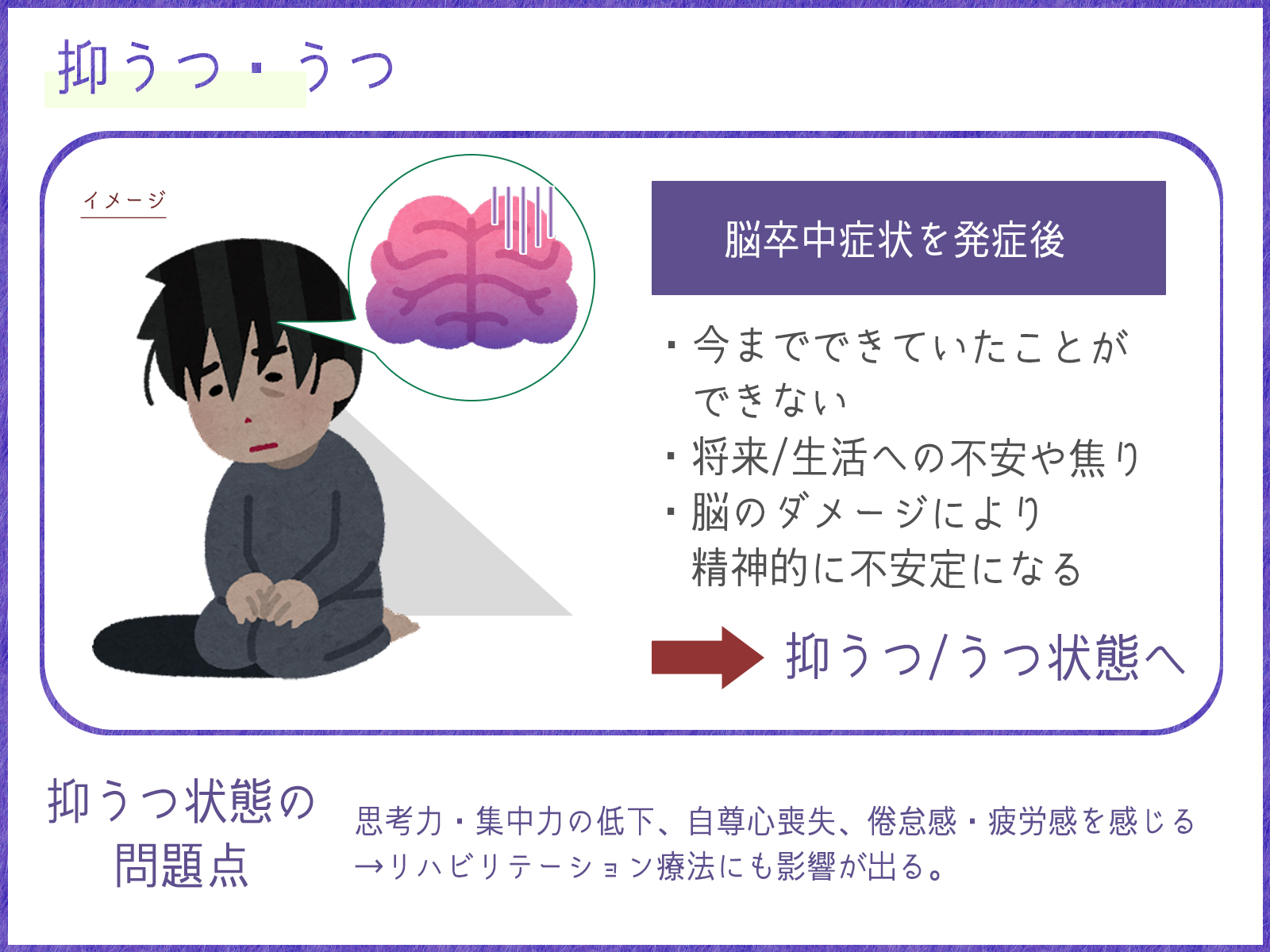

【うつ】

…脳卒中症状にて発症する鬱症状の特徴として、

・【思考抑制】(考えが浮かばない、進まない)

・【行動規制】(やるまでやる気がわかない、取り掛かるまでに時間がかかる)

以上の傾向が強いようです。

この状態だとリハビリテーションを始められない(始めたくない)といった状態にから運動に取り掛かれず寝たきりになってしまう場合も。

仮にリハビリを行わなかったからと言って他の合併症が起こってしまうとは限りませんが、心的もしくは身体的に回復が見込めるチャンスを逃してしまうのはもったいないことのため、本人の意思を尊重しながらも、周囲の方たちが励まし支えていくことが何よりの力になります。

■参考

血管の病気(血管病)について 日本血管外科学会 様「深部静脈血栓症」より

香川県立中央病院 様「肺塞栓症とその予防について」より

肺塞栓症

一般社団法人日本うつ病センター 様「脳卒中を起こした後、うつ病になりやすいって本当?」より

https://www.jcptd.jp/contents/contents/detail/70?categoryId=47

静岡市立清水病院 様「脳卒中後のうつ 心の状態に注意を」より

https://www.shimizuhospital.com/column/8529/

PDF資料より

メディカルチェックスタジオ 様「急性期、回復期、生活期の3段階がある脳梗塞のリハビリ」より

https://medicalcheckstudio.jp/contents/133

■まとめ

今回は、脳卒中やそのほかの症状で起こる可能性のある合併症、そしてそれらの症状や予後の不良を防ぐ・改善することのできるリハビリテーションについてお話いたしました。

脳卒中症状等の疾患が一時的に回復したとしても、合併症の発症によって最終的に寝たきりになったり、最悪の場合死に至ることもあるなど、その危険性とその後の生活に与える影響は非常に大きいです。リハビリは、それら合併症を予防・改善するだけでなく、今までできていたことができなくなった、という喪失感や焦りも緩和してくれる非常に大切な治療行為です。

今回の内容が、いつか来るかもしれない「もしも」のための一助になれば幸いです。

■脳梗塞リハビリステーションPROGRESSで提供するリハビリ

尼崎市塚口にある「脳梗塞リハビリステーションPROGRESS」 は、

運動の専門家である理学療法士・鍼灸師が在籍している自費リハビリ施設です。

理学療法士、鍼灸師による完全マンツーマンで行うリハビリが特徴で、

脳梗塞・脳出血に代表される脳卒中の後遺症に対するリハビリテーションを行っております。

また、パーキンソン病などの神経疾患にも対応。

医療保険による治療・介護保険の範囲では改善しきれない方達に選ばれております。

□下記リンクから実際にリハビリを行っている様子をご覧いただけます。

脳卒中の後遺症やパーキンソン病などに対してのリハビリはもちろん、小さなお悩みも抱えず、

まずは「脳梗塞リハビリステーションPROGRESS」 へご連絡ください。

誠心誠意、しっかりとアドバイスやサポートをさせていただきます。

■ご予約・お問合せはこちら

お電話はこちら:0120-35-3455

当施設のリハビリ体験プログラムについて

当施設では1回120分 初回限定5,500円(最大3回まで 27,500円)で受けられる体験リハビリプランを実施しております!まずは体験リハビリテーションで当施設の雰囲気を感じてみませんか?

詳細は下記バナーよりお越しください。

リハビリ体験プログラムへのお申込み

- お電話でお問い合わせ

9:00〜20:00 休業日:木曜 年末年始(相談可)

- メールでのお問い合わせはこちら

24時間365日受付!