お知らせ

若年性脳卒中について

脳卒中症状は通常中高年の方たちにとって身近な疾患だと思われますが、若年層でもその発症リスクがある方もいます。

今回は「若年性脳卒中」についてお話していきたいと思います。

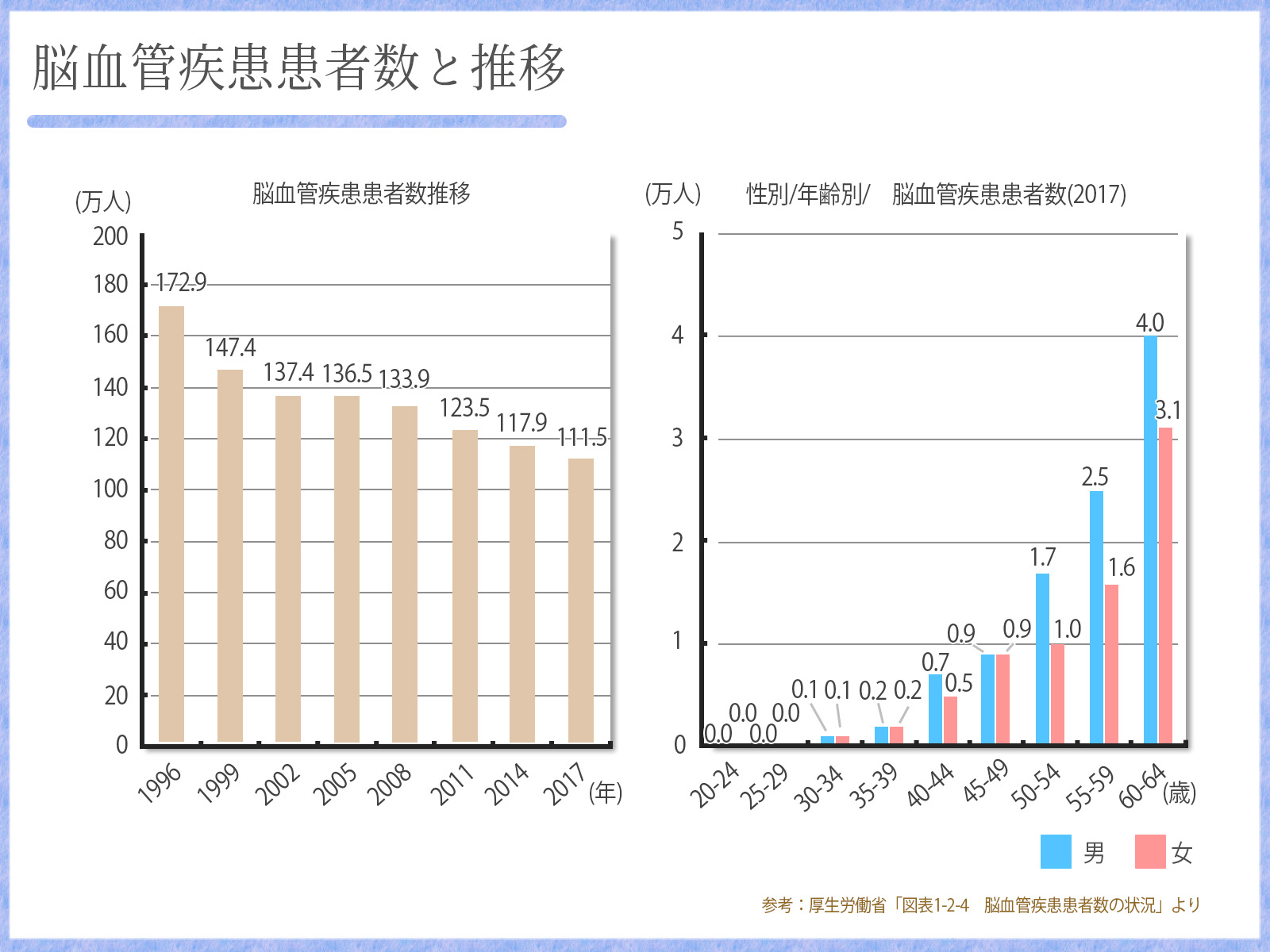

グラフを見ると、1996年に比べる脳卒中のような脳血管疾患についての発症率については減少傾向にあります。

・早期診断と治療法が著しく進歩した

・脳血管疾患発症の危険因子である高血圧の発症防止対策の効果が表れている

以上のような要因のおかげだと考えられています。

しかし、問題はグラフ上若干ではあるものの若年での脳血管疾患発症者がいるということです。

2017年のデータでは、約0.1万人とはいえ30-34歳という若さで脳血管疾患を発症している方がいらっしゃいます。

これらは実は生活習慣病や性差などが原因ではなく、その多くが生まれつきの要因によって発症しているのです。

■参考

MODERN MEDIA 様「日本人の死亡原因の順位の変化と減塩キャンペーン」より

https://www.eiken.co.jp/modern_media/backnumber/miscellaneous/632/

厚生労働省 様 「図表1-2-4 脳血管疾患患者数の状況」より

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/18/backdata/01-01-02-04.html

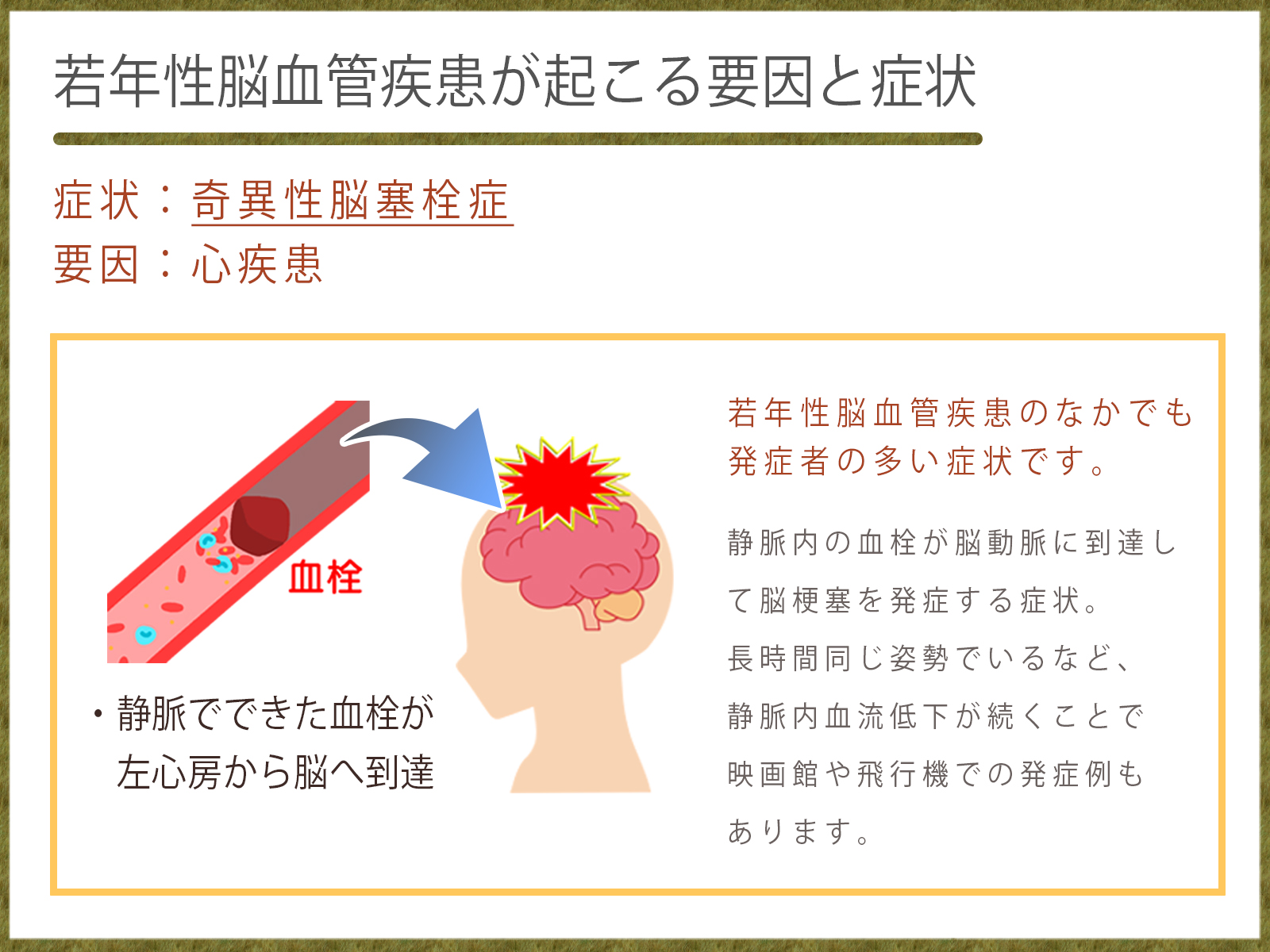

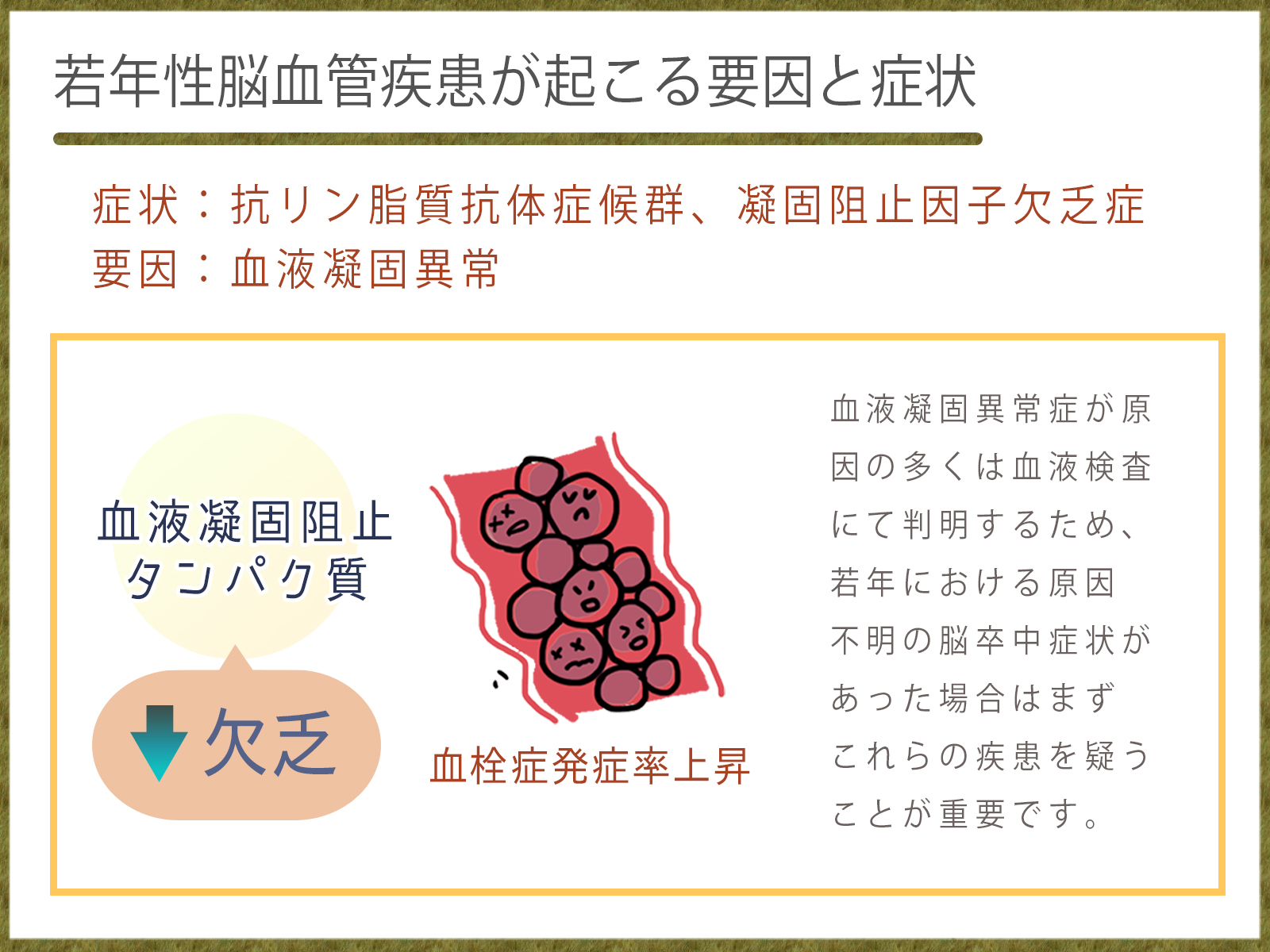

上記項目でお伝えした通り、若年で脳血管疾患、脳卒中の発症は生来持っている要因で引き起こされる可能性が高いです。

ではここで、若年性の脳血管疾患が起こる要因とその疾患を一部ご紹介いたします。

他にも、スポーツやカイロプラクティックなどで首の回転により起こる「脳動脈解離」、

頭蓋内出血や出血性脳血管障害の代表的疾患として「脳動静脈奇形」などがあります。

ここで紹介している症状はいずれも血栓症ができやすくなるもので、特に脳梗塞の発症に大きく関わってきます。

このように、若年性の脳卒中症状の発症には遺伝的・外的要因等が起因していると考えられます。

尚、親族間で脳血管疾患、特にくも膜下出血を発症している方がいる場合は自身の発症リスクも高くなっている可能性があるため、若いうちから注意しておくことが重要です。

■参考

yomiDr. 様 「若い人にも~省略~血管に要因」より

若い人にも 脳出血や脳梗塞…生まれつき 血管に要因

阪大・脳循環グループ 様「若年者の脳卒中」より

http://www.osaka-njm.net/info/juvenile

若年における脳血管疾患は、中高年と同じく適度な運動・食生活での予防対策が有効とされているのです。

ここで、若年性脳血管疾患、特に脳梗塞の発症に必ずと言っていいほど関わってくる「血栓」について焦点を絞り、その予防対策についてお話していきたいと思います。

●運動

運動は体全体の血流をよくし血栓を作らないためには必要不可欠。

特に下半身の筋肉の衰えは末端の血液を心臓へ送る働きが弱まるため、静脈に血栓ができやすくなる原因にもなりえます。

更に下半身の筋肉は人間の体の中で一番大きい大腿四頭筋があるため、ここを鍛えることは基礎代謝の上昇にも影響。

脳血管疾患の予防だけでなくあらゆる病気の予防にもつながるのです。

基礎代謝や下半身の筋肉のトレーニングについては下記ブログでも作成しております、ぜひご覧下さい。

■体温と脳卒中・諸症状の関係

https://noureha-ama.com/?p=2213&preview=true

ここで、過去のブログで紹介しているもの以外に、下半身を鍛えるために有効なトレーニングを2つほどご紹介したいと思います。

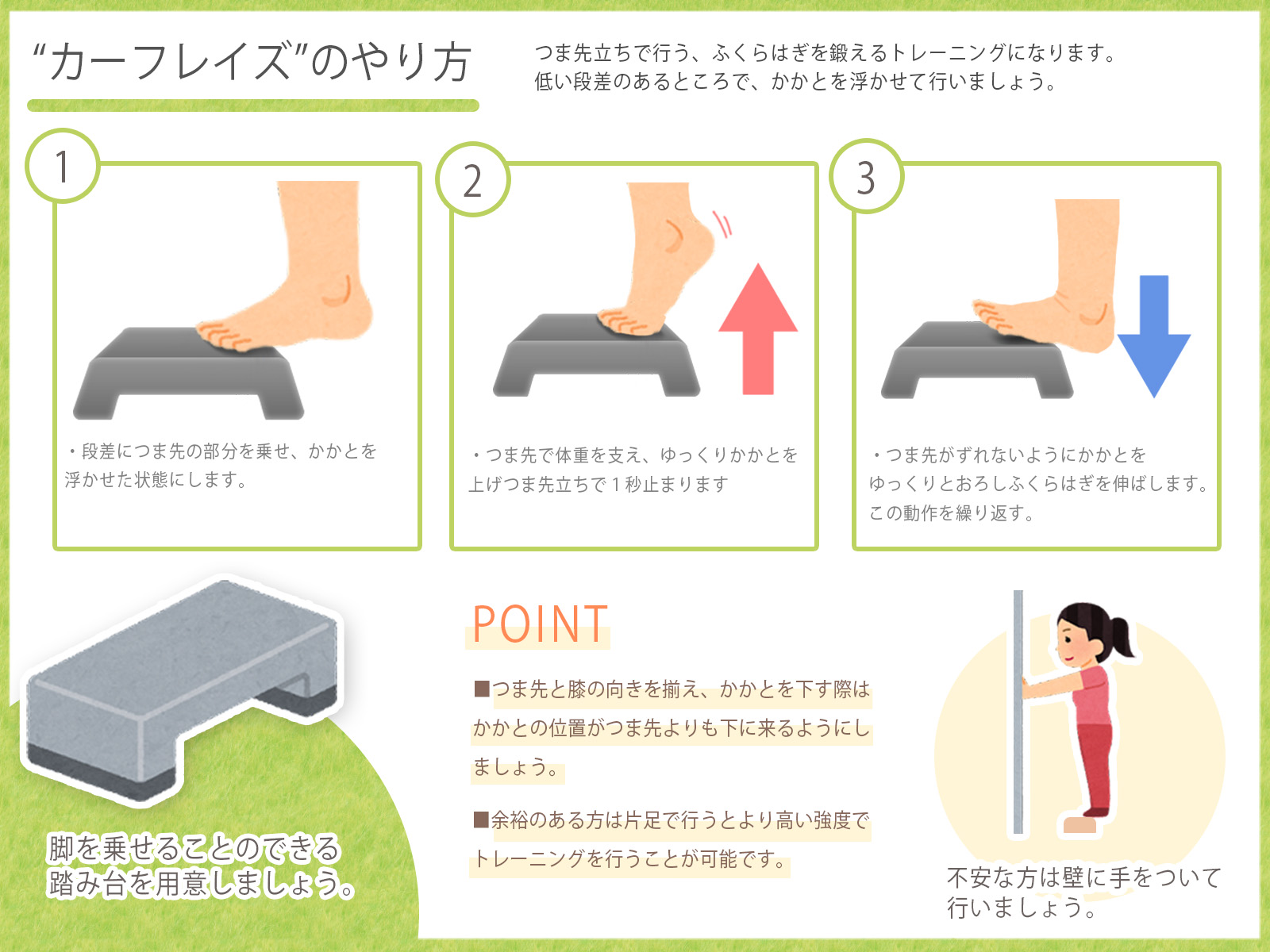

【カーフレイズ】(1セット30回目安 3~5セット)

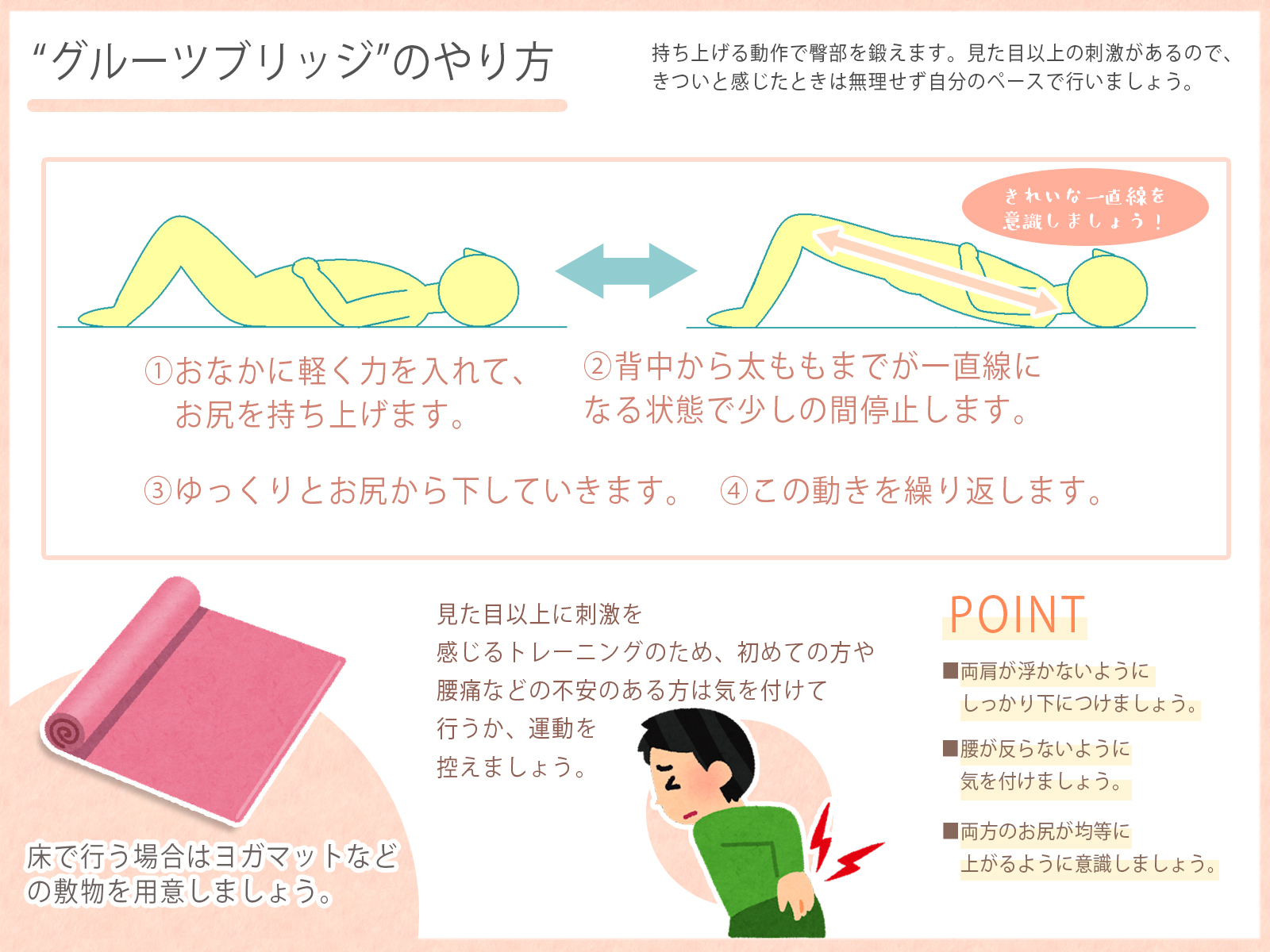

【グルーツブリッジ】(約30~40回)

最初のうちはお尻を上げる位置を低くしても大丈夫です。

注意する点としては、反動を使って体を起こすことで腰痛に繋がる恐れがあるため、常にゆっくりとした腰の上げ下げを意識しておきましょう。

■参考

KONAMI SPORTS CLUB 様 「筋トレで~省略~トレーニング方法」より

https://www.konami.com/sportsclub/magazine/lower-body-training/

BOSTY-LAB(ボスティラボ) 様 「『グルートブリッジ』の正しいやり方とその効果、注意点」より

…

下半身は大きな筋肉で構成されているので、血流の流れに大きく作用する部分です。

逆にいえば下半身の筋肉などが衰えれば体全体の血流バランスが悪くなるので、血栓などの形成に大きく寄与してしまいます。

まずは定期的に運動ができるペースを見つけ、安定して筋力増加・維持できるよう目指しましょう。

●気づかないうちに塩分過多で高血圧に?【塩分を多く含む食べ物・調味料】

【日本高血圧学会】では、塩分の摂取量は1日、男性で8g未満、女性で7g未満、高血圧などの方は6g未満に抑えるよう勧めています。

上記のように、意外にも少し食べるだけで一日の塩分摂取量に差し迫る食材が多い印象。

普段何げなく食べているものの塩分量を少しでも意識してみてもいいかもしれません。

●脳卒中のサイン?頻尿からわかる「高血圧状態」

頻尿が脳卒中症状に関係している可能性があるという話はご存じでしょうか。

頻尿には、上記でお伝えしたような塩分の過剰摂取で起こるもの、もしくは腫瘍によって発生する血流異常によって引き起こされるものがあり、特に後者では発作的に高血圧の状態になったりあらゆる疾患の発症につながる原因にもなりえます。

ここで、高血圧と頻尿などの関係性を二つの原因から見ていきます。

【塩分の摂り過ぎによる頻尿】

【「褐色細胞腫」によるホルモン異常と頻尿】

褐色細胞腫は発生理由が不明(家族性遺伝が主な発生原因と考えられている)な、副腎髄質もしくはその周辺の神経節に発生する腫瘍。

カテコラミンによる血流調整を阻害する働きをもつので、発作性高血圧など急激な血圧変動の原因になります。

●褐色細胞腫で夜間頻尿になる流れ

・カテコラミンが異常分泌され腎臓への血流の流れを阻害→腎臓のろ過機能低下へ。

・日中のろ過機能の働きが弱まり細胞外水分量が増加→むくみなどが発生し排尿も上手く促されない状態に。

・日中排尿が上手くされなかった場合、夜寝る際に体を倒すと下半身に溜まっていた水分が循環し始める

→就寝中に尿が多量に生成され、夜間頻尿につながる。

尚、褐色細胞腫と併発する可能性のある脂質異常症(高脂血症)は動脈硬化を促進させるため、脳梗塞の発症リスク上昇にも関わってきます。

こういった悪性腫瘍は骨、肝、肺などに転移する可能性もあるため定期的な、もしくは症状の自覚があってからすぐの検査が必要です。

「最近頻尿気味かもしれない」

「夜頻繁にトイレに行きたくなって眠れない」と感じる方は、塩分の過剰摂取や褐色細胞腫などによる、

高血圧をはじめとした体機能異常を考えて、身体の検査を行ってみることをお勧めいたします。

■参考

放射線医学県民健康管理センター 県民健康調査 様 「塩分と水分(略」より

https://fukushima-mimamori.jp/physical-examination/column/04.html

国立がん研究センター 希少がんセンター 様「褐色細胞腫」より

https://www.ncc.go.jp/jp/rcc/about/ksaibou/index.html

MSDマニュアル プロフェッショナル版 様 「褐色細胞腫」より

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/プロフェショナル

■若年性脳卒中にならないために

ここまで見てきたように、若年性脳卒中は知らないうちに塩分などをとってしまう食生活、生まれつきの疾患や遺伝的な要因など、中高年以上と違い突然脳卒中を発症する可能性が高いです。

しかし逆に言えば、普段の生活から運動や食事に気をつけることはもちろん、何か不調を感じたりした場合もすぐに検査をするなど「もしかして」に対する姿勢をしっかり持っていれば、早期の対処が可能なのです。

自分ができる予防対策を、今からコツコツと始めていきましょう。

■脳梗塞リハビリステーションPROGRESSで提供するリハビリ

尼崎市塚口にある「脳梗塞リハビリステーションPROGRESS」 は、

運動の専門家である理学療法士・鍼灸師が在籍している自費リハビリ施設です。

理学療法士、鍼灸師による完全マンツーマンで行うリハビリが特徴で、

脳梗塞・脳出血に代表される脳卒中の後遺症に対するリハビリテーションを行っております。

また、パーキンソン病などの神経疾患にも対応。

医療保険による治療・介護保険の範囲では改善しきれない方達に選ばれております。

□下記リンクから実際にリハビリを行っている様子をご覧いただけます。

脳卒中の後遺症やパーキンソン病などに対してのリハビリはもちろん、小さなお悩みも抱えず、

まずは「脳梗塞リハビリステーションPROGRESS」 へご連絡ください。

誠心誠意、しっかりとアドバイスやサポートをさせていただきます。

■ご予約・お問合せはこちら

お電話はこちら:0120-35-3455

当施設のリハビリ体験プログラムについて

当施設では1回120分 初回限定5,500円(最大3回まで 27,500円)で受けられる体験リハビリプランを実施しております!まずは体験リハビリテーションで当施設の雰囲気を感じてみませんか?

詳細は下記バナーよりお越しください。

リハビリ体験プログラムへのお申込み

- お電話でお問い合わせ

9:00〜20:00 休業日:木曜 年末年始(相談可)

- メールでのお問い合わせはこちら

24時間365日受付!